まだ間に合う!半導体株投資の完全ガイド|AI時代の新常識と日本の逆襲、次世代の主役は誰だ

この記事のポイント

- 半導体の重要性: 半導体は現代社会を支える「石油」です。特に、AIの爆発的進化が需要を牽引しており、半導体株 投資の魅力を高めています。

- ブームの真相: 今回のブームは、AIやEVといった明確な実需が背景にあります。これは、「期待」が先行した2000年のITバブルとは根本的に異なります。

- 主要プレイヤー: 設計のNVIDIA、製造のTSMC、製造装置のASMLなど、各分野の巨人が業界を牽引。彼らの動向が投資の鍵を握ります。

- 日本の未来: 製造装置や素材分野では今も世界トップクラスです。国策企業「Rapidus」や省エネの切り札「次世代半導体」で、日本企業の復活に期待がかかります。

- 今からの投資戦略: 高値掴みの心配は不要です。ETF(上場投資投信)を活用した長期・分散・積立投資こそ、「乗り遅れた」と感じる人に最適な戦略です。

【基礎から解説】そもそも半導体とは?AI時代の「石油」と呼ばれる理由

「半導体株 投資」が大きな注目を集めていますが、その前に「半導体」そのものについて簡単におさらいしましょう。この基本を理解することが、賢い投資判断の第一歩です。

半導体とは、電気を通したり止めたりできる「スイッチ」の役割を果たす電子部品です。この小さなスイッチが、1円玉より小さいチップの上に数100億個も集められています。そして、この無数のスイッチが超高速でオン・オフを繰り返すことで、複雑な計算を行っているのです。

私たちの生活は、すでに半導体なしでは成り立ちません。例えば、スマートフォン、パソコン、自動車、そして社会のデータを一手に引き受けるデータセンターまで、あらゆるものが半導体で動いています。

かつて、半導体は広く使われることから「産業のコメ」と呼ばれていました。しかし、生成AIの登場がその価値を劇的に変えました。

ChatGPTのような高度なAIは、従来のコンピュータとは比較にならないほどの計算能力を必要とします。この計算を担うのが、GPU(画像処理半導体)と呼ばれる高性能半導体です。つまり、AIという新しい巨大産業を動かすエネルギー源そのものが、半導体になったのです。

結果として、半導体は国家の競争力をも左右する戦略物資と見なされるようになりました。これが、半導体が「現代の石油」と呼ばれ、半導体株 投資がこれほどまでに注目される理由です。

【未来予測】AIの進化は、半導体株 投資の追い風であり続けるか?

では、AIの進化は今後も半導体株 投資の追い風となり続けるのでしょうか。結論から言えば、その可能性は非常に高いと言えます。なぜなら、AIの活用には「学習」と「推論」という2つのフェーズがあり、どちらも半導体を大量に消費するからです。

- 学習フェーズ: AIが賢くなるために、膨大なデータを読み込む段階です。これにはデータセンターで数万個の高性能GPUを数ヶ月も動かす必要があり、莫大な半導体需要が生まれます。

- 推論フェーズ: 学習を終えたAIが、私たちの質問に答えたり、サービスを提供したりする段階です。私たちがAIサービスを使うたびに、世界のどこかで半導体が動いています。

今後、AIは自動運転、医療、創薬など、あらゆる産業で活用が本格化します。したがって、世界中の半導体需要は、今後も幾何級数的に増大していくと予測されています。

このAI革命の中心にいるのが、GPUで世界シェア8割以上を握るNVIDIA(エヌビディア)です。同社のジェンスン・フアンCEOは、ゲーム用のGPUがAIの計算に適していると早くから見抜いていました。そして、AI開発用のソフトウェア基盤「CUDA」を長年かけて整備し、AI開発における圧倒的な地位を築き上げたのです。この卓越した先見の明こそ、同社が世界トップ企業へと駆け上がった原動力です。

【徹底検証】今回のブームは本物?ITバブルとの決定的な違い

現在の熱狂的な状況を見て、「これはITバブルの再来では?」と不安に思うのは当然です。しかし、今回の半導体株 投資ブームは、2000年前後のITバブルとは決定的に違う点があります。

当時のITバブルは、インターネットへの「期待」が先行した相場でした。多くの企業は赤字で、明確な収益モデルもないまま株価が上昇しました。しかし、実需が伴わなかったため、やがてバブルは崩壊しました。

一方で、今回のブームは明確な「実需」に支えられています。

- AI: データセンターへの巨額投資が世界中で続いています。

- EV(電気自動車): EVはガソリン車の2倍以上の半導体を搭載します。

- IoT(モノのインターネット): あらゆるモノがネットに繋がり、無数の半導体が必要になります。

このように、今回のブームは「世界中で本当に半導体が足りない」という現実が根底にあります。これは社会構造の変化に伴う不可逆的なトレンドであり、一過性のブームで終わる可能性は低いと多くの専門家は見ています。(より詳しい市場データは、世界半導体市場統計(WSTS)のレポート(外部リンク・ダミー)なども参考にしてください)

【企業分析】NVIDIAだけじゃない!半導体株 投資で注目の巨人たち

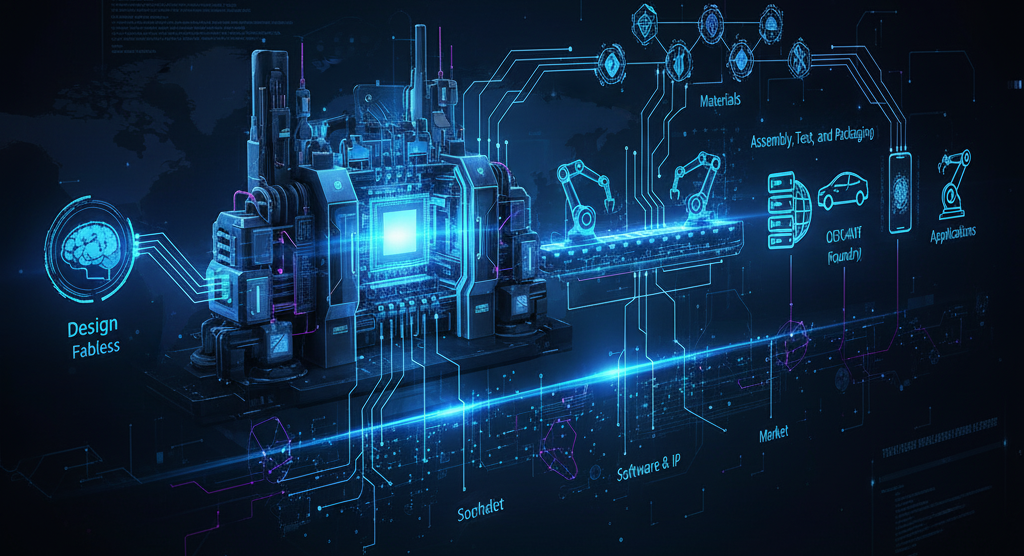

半導体株 投資を成功させるには、業界の分業体制(エコシステム)を理解することが不可欠です。主要なプレイヤーは以下の通りです。

- 設計(ファブレス): 工場を持たず、半導体の設計に特化する企業です。AI向けGPUの王者NVIDIAや、PC向けに強いAMDが代表格です。彼らの強みは、時代を先読みする卓越した設計能力にあります。

- 製造(ファウンドリ): 設計会社から依頼を受け、製造を専門に行う企業です。世界シェアの6割を握る台湾の巨人TSMCが筆頭です。兆円単位の設備投資と最高峰の技術力が参入障壁となり、圧倒的な地位を築いています。

- 製造装置: 半導体を製造するための超精密な機械を作る企業です。特に、最先端の半導体製造に不可欠な「EUV露光装置」を世界で唯一製造できるオランダのASMLは、独占的な立場にいます。日本の東京エレクトロンも複数の装置で世界トップクラスのシェアを誇ります。

これらの企業は、それぞれが代替不可能な強みを持ち、相互に依存しながら巨大な産業を形成しています。

【日本の逆襲】「日の丸半導体」は復活するか?投資機会を探る

かつて世界を席巻した日本の半導体産業。その復活に向けた挑戦が今、始まっています。半導体株 投資の観点からも、日本の動向は無視できません。

その象徴が、国策企業「Rapidus(ラピダス)」です。政府と大企業が共同で設立し、最先端半導体の国産化という壮大な目標を掲げています。北海道に建設中の工場は、まさに日本の未来を賭けたプロジェクトです。

さらに、日本には世界に誇る「得意技」もあります。 それが「次世代半導体」です。

- パワー半導体: EVや再エネ施設で電力効率を担う省エネの切り札。三菱電機などが高い技術力を持ちます。

- アナログ半導体: 光や音などをデジタル信号に変える半導体。ソニーグループなどが強みを発揮しています。

これらの分野は、最先端の微細化競争とは別の価値軸で重要性が増しています。Rapidusの挑戦と、こうした日本の強みが噛み合った時、大きな投資機会が生まれる可能性があります。

【投資戦略】「乗り遅れた…」と感じる人のための賢い半導体株 投資術

「今から半導体株に投資しても、もう遅いのでは?」そう感じる必要は全くありません。むしろ、熱狂が少し落ち着いた今だからこそ、冷静な戦略が立てられます。

戦略1:時間を見方につける「積立投資」

まず、半導体業界には「シリコンサイクル」という好不況の波があることを理解しましょう。この波の底を狙って買うのはプロでも困難です。 そこで有効なのが、ドルコスト平均法を用いた積立投資です。毎月一定額を買い続けることで、価格変動リスクを抑え、長期的な成長を狙うことができます。

戦略2:個別株リスクを避ける「ETF投資」

次に、個別企業への集中投資リスクを避ける方法です。半導体関連のETF(上場投資信託)を活用しましょう。 ETFを1つ買うだけで、主要な半導体関連企業数十社に自動的に分散投資できます。これにより、個別企業のリスクを抑えつつ、業界全体の成長の恩恵を受けることが可能です。新NISAの成長投資枠を活用する(内部リンク・ダミー)にも適した商品と言えるでしょう。

戦略3:資産全体のバランスを考える「ポートフォリオ管理」

そして最も重要なのが、資産全体のバランスの中で半導体株 投資を考えることです。半導体セクターは成長性が高い反面、値動きも激しい傾向があります。 安定的なインデックスファンドなどを「コア」とし、半導体株をリターンを狙う「サテライト」の一部として組み入れる「コア・サテライト戦略」が有効です。資産全体の5〜10%を目安にするなど、自分のリスク許容度に合わせた投資を心がけましょう。

結論:冷静な視点で未来の成長を捉える

本記事で解説した通り、AI革命を核とする半導体ブームは、明確な実需に支えられた巨大な潮流です。その成長ポテンシャルは計り知れません。

しかし、ブームに踊らされて短期的な視点で投資を行うのは危険です。重要なのは、業界の構造と未来像を正しく理解し、長期的な視点を持つことです。そして、ETFなどを活用してリスクを管理し、自分の資産ポートフォリオの中に冷静に組み込んでいく。

この視点さえ持てれば、半導体株 投資はあなたの資産を未来に向けて大きく成長させる力強い味方となるでしょう。

-

前の記事

【頂上決戦】オルカン vs S&P500、結局どっち?暴落・将来性・後悔しない選び方を徹底解説! 2025.10.05

-

次の記事

金利を制する者は株式市場を制す。日銀の次の一手を読み解き、勝率を上げる思考法 2025.10.05