日経平均4万7000円突破!高市新総裁の経済政策と市場動向を徹底分析

冒頭サマリー:歴史的株価更新の核心

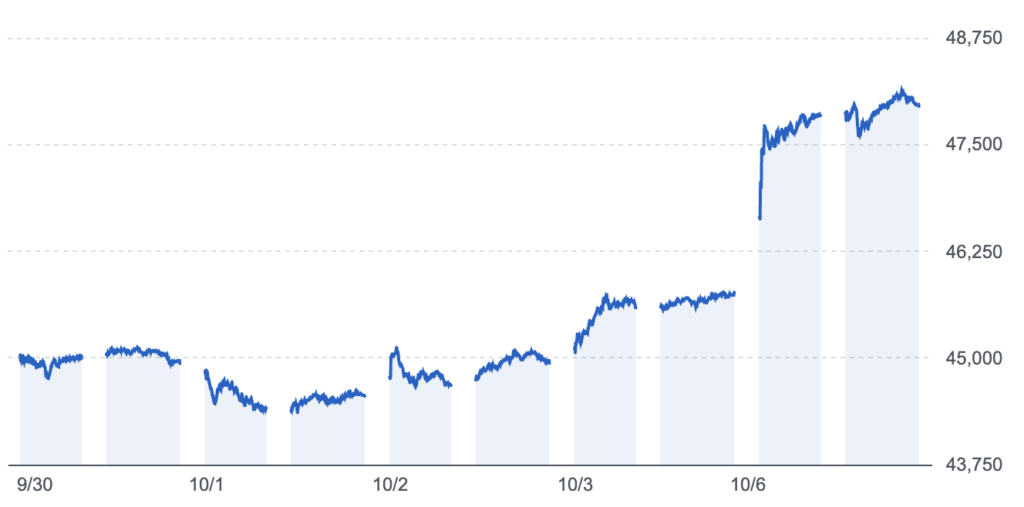

2025年10月6日、日経平均株価は終値として史上初めて4万7000円台に乗り、最高値を更新しました。この歴史的な株価上昇の直接的な引き金は、週末に行われた自民党総裁選で高市早苗氏が新総裁に選出されたことです。市場は高市氏が掲げる積極財政・金融緩和維持の経済政策、いわゆる「サナエノミクス」を好感し、景気刺激策への強い期待から買い注文が殺到しました。

本記事では、この熱狂的な市場反応の背景を深掘りし、総裁選の結果が市場に与えたインパクト、現在の日本経済を取り巻く円安や企業業績といった複合的な要因を分析します。さらに、今後の市場を見通す上での注意点とシナリオについてお話しします。

なぜ株価は急騰したのか?直接的要因は「高市新総裁」への期待

週明け10月6日の東京株式市場は、前週末比で一時2,000円を超える大幅な上昇となり、日経平均株価はあっさりと4万7,000円の大台を突破しました。この急騰の最大の要因は、10月4日に投開票された自民党総裁選の結果にあります。

「サナエノミクス」への期待感が生んだ熱狂

高市早苗新総裁は、選挙戦を通じて積極的な財政出動と金融緩和の維持を明確に打ち出してきました。市場はこれを「短期的に日本経済を押し上げる」政策と解釈し、強力な買い材料としました。具体的には、以下の連想が働いたと考えられます。

- 積極財政出動: 公共投資や消費喚起策による内需拡大を通じて、企業の売上増加につながるという期待。

- 金融緩和の維持: 日本銀行による低金利政策が継続されることで、主に2つの側面から企業業績を押し上げるという期待。

- 国内向け効果: 企業の資金調達コストが低いまま維持され、設備投資が活発化する。

- 海外向け効果: 日米の金利差が拡大した状態が続くため、円安がさらに進行し、輸出企業の収益が改善する。

これらの期待が一体となり、「高市トレード」とも言うべきご祝儀相場が形成され、ほぼ全面高の展開となったのです。特に、防衛力強化の方針から防衛関連株が大きく値を上げたことも市場全体の勢いを後押ししました。

2025年10月6日の日経平均株価の急騰チャート

Yahoo! JAPANファイナンスより

株価上昇を支える「3つの構造的要因」

総裁選が直接的な引き金であったことは間違いありません。しかし、そもそも日本株が歴史的な高値圏にあった背景には、より構造的な要因が存在します。今回の急騰も、これらの土台があったからこそと理解すべきです。

要因1:持続的な「円安」トレンドと企業業績

現在の日本市場を語る上で、円安の影響は無視できません。1ドル=150円台に定着しつつある為替レートは、日本の輸出企業にとって強力な追い風となっています。

為替レート変動が企業業績に与える影響

| メリット(輸出企業) | デメリット(輸入企業) |

| 海外での価格競争力が向上し、売上が増加する。 | 原材料やエネルギーの輸入コストが増大し、利益を圧迫する。 |

| 外貨建ての売上が円換算で膨らみ、利益が押し上げられる。 | コスト増加分を製品価格に転嫁できない場合、収益性が悪化する。 |

特に自動車や電機、精密機械といった日本の主要産業は輸出への依存度が高く、円安は想定以上に企業業績を押し上げています。2025年度の上場企業の業績見通しは、この円安効果を織り込む形で期初予想から上方修正する動きが相次いでおり、これが株価のファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)を支える重要な柱となっています。

要因2:デフレ脱却と賃金上昇の好循環への期待

長年日本経済を苦しめてきたデフレからの完全脱却が視野に入りつつあることも、市場のセンチメントを好転させています。物価上昇に賃金の上昇が追いつき始め、「物価高→企業収益増→賃金上昇→消費拡大」という経済の好循環が生まれつつあります。

この流れが定着すれば、内需が本格的に回復し、これまで日本の弱点とされてきた国内市場の成長期待が高まります。これは、輸出企業だけでなく、小売業やサービス業といった内需関連企業の株価にとってもプラス材料です。

要因3:東証PBR改革と海外投資家の資金流入

東京証券取引所が主導する「PBR(株価純資産倍率)1倍割れ是正」の動きも、日本株の魅力を高める要因となっています。企業に対して資本コストや株価を意識した経営を要請するこの改革は、ROE(自己資本利益率)の改善や株主還元の強化(増配や自社株買い)につながっています。

こうした企業統治(ガバナンス)改革の進展を、海外の機関投資家は高く評価しています。「割安で、かつ経営改革によって成長が見込める市場」として日本株への再評価が進み、継続的な資金流入を促しているのです。

今後の見通しと投資家が注視すべき注意点

熱狂的な相場環境にある今だからこそ、冷静な視点が求められます。今後の市場を見通す上で、専門家として注視すべき点を3つ挙げます。

注意点1:「悪い円安」への転換リスク

現在の円安は輸出企業の業績を押し上げる「良い円安」の側面が強いですが、これが「悪い円安」に転じるリスクは常に存在します。高市新総裁の積極財政路線が、国の財政規律に対する信認を低下させた場合、通貨としての円の価値そのものが毀損される形で円安が加速する可能性があります。

この場合、輸入物価のさらなる高騰を通じて国内のインフレが制御不能となり、実質賃金の低下や個人消費の冷え込みを招き、経済全体に深刻なダメージを与えかねません。為替の安定性は、今後の株価を占う上で最大の焦点の一つです。

注意点2:金融政策の転換圧力

高市新総裁は金融緩和の維持を掲げていますが、一方でインフレが加速すれば、日本銀行に対して利上げを求める圧力が高まることは必至です。もし日銀が市場の予想を上回るペースで金融引き締めに転じれば、それは株式市場にとって逆風となります。

金利が上昇すれば、企業の借入コストが増加し、設備投資マインドが冷え込みます。また、これまで株式市場に向かっていた資金が、より安全な債券へとシフトする可能性もあります。新総裁の経済政策と、日銀の独立性の間でどのようなバランスが取られるのかを注意深く見守る必要があります。

注意点3:米国経済と国際情勢の動向

日本株の動向は、最終的に世界経済、特に米国経済の動向と無関係ではいられません。米国でインフレが再燃し、FRB(米連邦準備制度理事会)が金融引き締めスタンスを強化するようなことがあれば、世界的なリスクオフムードが広がり、日本株も調整を余儀なくされるでしょう。

また、2025年1月に発足した第二次トランプ政権の通商政策(特に関税政策)も引き続き不透明要因です。地政学リスクの高まりなども含め、外部環境の変化には常にアンテナを張っておく必要があります。

まとめ:冷静な視点でポートフォリオの再点検を

日経平均株価の4万7000円台乗せは、新政権への強い期待感がもたらした結果です。しかし、その背景には円安や企業業績の改善といった確かな裏付けも存在します。

重要なのは、この熱狂に浮かされることなく、現在の株価上昇が「期待」と「実績」のどちらにどの程度依存しているのかを冷静に見極めることです。中長期的な視点に立ち、ご自身のポートフォリオが特定のシナリオに偏っていないか、リスク許容度に変化はないかを再点検する良い機会と言えるでしょう。歴史的な市場の転換点では、一歩引いた客観的な分析が、将来の資産形成を大きく左右します。

-

前の記事

積立投資で損失を防ぐ!リスク対策と失敗しない運用法 2025.10.06

-

次の記事

坂口教授のノーベル賞受賞で注目!未来の成長分野への投資ポイント 2025.10.06